いかに学習を記憶し定着させるか

Contents

研修内容は忘れ去られるのか

「どうせ研修内容なんてすぐ忘れる」という意見があります。

正確に言えば「忘れるコンテンツ」と「残るコンテンツ」に分かれます。その割合を増やすか、減らすかは受け手次第ではありますが、人材開発に関わる人は受講者のビジネスにインパクトを残したいと考えるでしょう。

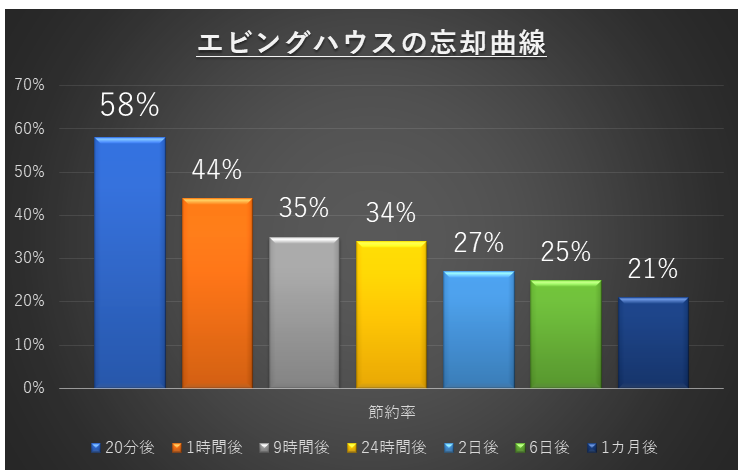

「エビングハウスの忘却曲線」の誤解

よく、「 エビングハウスの忘却曲線」を持ち出す人がいます。心理学者のエビングハウスの研究によると人は20分後には58%しか記憶に残らず、その数字は時間、日単位でどんどん忘却してしまうという実験結果です。しかし重大な前提が抜け落ちています。この実験で記憶したものは「無意味な音節」なのです。これが自分にとって重要であると考えれば結果は違うのではないでしょうか…

研修を設計する段階においては、受講者の課題に即したケーススタディをふんだんに入れて、聞くだけでなく発表する機会をつくることで記憶に定着する率は大きく変わるでしょう。

カーピック博士の記憶実験

米国パデュー大学のカーピック博士がワシントン大学の学生に、ヒスワリ語を40単語記憶する実験をしました。4つのグループに分かれてすべての単語を覚えるまで繰り返し学習をさせました。

| Aグループ | 40単語憶えて、40単語すべてテストする。間違えたら再度40個すべてを学習して、40個すべてのテストをする。 |

| Bグループ | 40単語憶えて、40単語すべてテストする。 間違えた単語のみ学習して、 40個すべてのテストをする 。 |

| Cグループ | 40単語憶えて、40単語すべてテストする。 間違えたら再度40個すべてを学習して、 間違えた単語のみテストをする。 |

| Dグループ | 40単語憶えて、40単語すべてテストす間違えた単語のみ学習して、間違えた単語のみテストをする。 |

それぞれ5回程度繰り返せば、すべて記憶することができました。そして一週間後に抜き打ちでテストをしたところ、以下のような結果となりました。

| Aグループ | 約80点 |

| Bグループ | 約80点 |

| Cグループ | 約35点 |

| Dグループ | 約35点 |

Aグループが成績がよくて、Dグループが悪いのは予想通りですよね。ここで注目するのはBとCグループです。この両者にこれだけの差をつけた要因はなんでしょうか。人は記憶する作業よりも、記憶を引き出すプロセスで定着するということです。

つまり、学びは入れたとき(インプット)よりも、出したとき(アウトプット)したときに定着するのです。

アウトプットを前提にする

スティーブン・R・コビィー 氏も「七つの習慣」の前段で『この本の活用方法』として以下のように語っています。

「48時間以内に自分の勉強した内容をほかの人に分かち合う、

『七つの習慣』スティーブン・R・コビィー著

あるいは話し合うことを前提に読んでほしい」

家族や友人に伝えることを前提に読めば、読み方が変わり、内容をさらに覚えることができ、視野も広がり、理解が増すとのことです。この原則で考えれば社内研修を受講したプログラムを、次の受講グループに伝える場をつくればインプットは深まるのではないでしょうか。そのようなことを考えれるのも「社員研修を内製化」するメリットです。

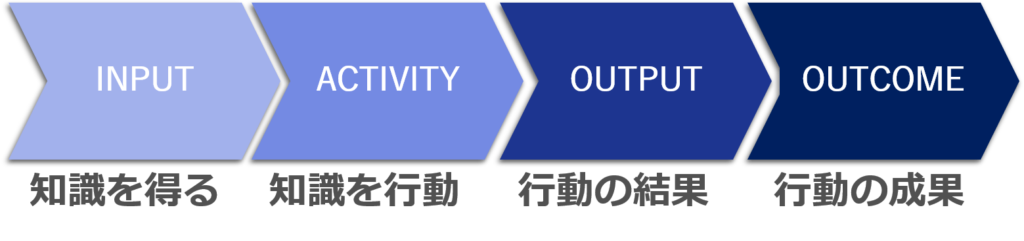

記憶は目的ではない

もちろん記憶が目的ではありません。研修でインプットしたことをアウトプットしてアウトカムを出す事が目標です。記憶させると考えるよりも学んだことをアウトプットする機会を組織的につくるべきです。つまり、研修で学んだことを期間をあけずに現場で試せるように上司がアサインすることを仕組化しておくのです。

アウトプットまでが人材開発

「家に帰るまでが遠足」のように、アウトプットまでが人材開発の役割です。この重要な課題を受講者任せにずに人材開発と現場上司のコンセンサスが重要です。

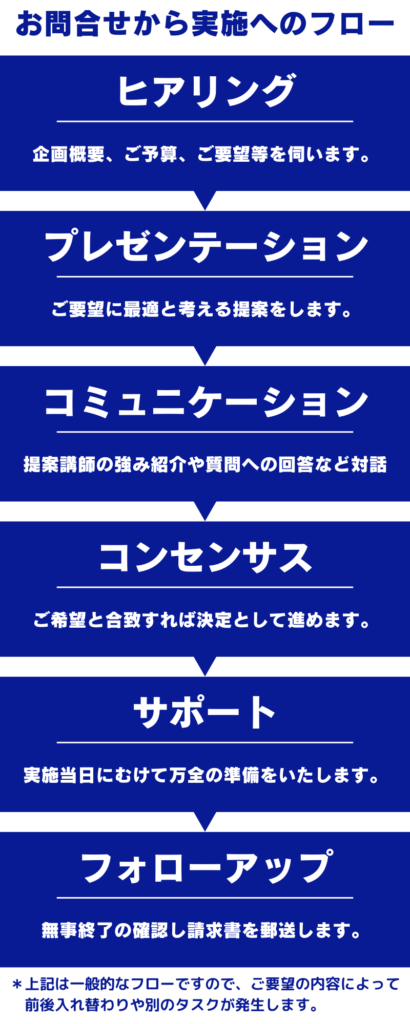

WEBサイトだけでは講師選定できない…

この講師の内容や評判を聞きたい…

企画に最適の講師を複数ピックアップしてほしい…

実際、皆様そうして講師選定されています。

是非、お気軽にお問い合わせ下さい。